鹿児島本線:水城−都府楼南間

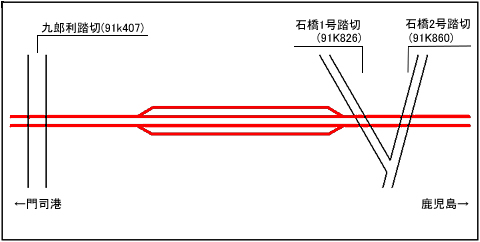

位置図

鹿児島本線の博多〜鳥栖間は全国有数の特急街道となっており、列車密度が特に高くなっています。

片方向1時間に、

●つばめ1本

●有明2本

●かもめ1本

●みどり1本

●快速3本

●普通3本

の計11本の列車が設定されています。

時に、ゆふ・ゆふいんの森・貨物列車なども入ることがあります。

多くの特急・快速列車と普通列車を満足に走らせるために必要な待避設備は、南福岡・二日市・原田・基山・弥生が丘にあります。

しかし博多〜二日市間(14.2km)には南福岡しかありません。特に南福岡〜二日市間(7.5km)は短間隔で4駅連続しており、この区間を普通列車が走り抜けるのに12〜15分かかっています。そのため現状では各列車の増発・スピードアップはこれ以上望めず、ダイヤ混乱時の収束にも障害となっているものと思われます。

2.目的

2004年春には、新幹線:新八代〜西鹿児島(開通時に鹿児島中央に改称)が開業し、博多〜鹿児島中央間は2時間40分程度で結ばれます。

そうなると福岡〜鹿児島間の航空客はほとんど鉄道利用となり、今以上の輸送量となるでしょう。

また噂される博多〜佐賀間の特急20分間隔運転や、増発時の普通列車などへのしわ寄せなどを考慮に入れると、更なる線路容量の増大が望まれます。

3.対策

増大する列車本数に対応する為、または余裕のあるダイヤ構成とするための方策として、最も効果が高いのが線増であり、同様の考え方の新幹線です。しかし費用対効果やかかる時間から見てそれらの案は現実的ではありません。

やはり最も現実的な案は待避設備の増設でしょう。いわば駅構内だけ線増したようなもので、区間延長が短いぶん、走行中の追越ができないというものです。そのため、劇的な線路容量の拡大は見込めませんが、工事期間や費用対効果から見ると設置位置によっては高い効果が得られます。補助などを受けずに自社にて施工する分においては最も現実性のある方策といえます。

4.結論

現在整備中の太宰府信号場(仮称)もおそらく上述したような考えのもと計画されたものと思われます。

状況によっては太宰府信号場(仮称)のみでは間に合わず、将来において更なる待避設備の増設もありうるでしょう。

竣工概略図